- HOME

- サステナビリティ

- CSR活動報告(各CSRガイドラインの活動報告)

- 安全・防災・環境保全

- 生物多様性への取り組み

生物多様性への取り組み

気候変動に次いで、近年国際的に注目されているのが生物多様性の問題です。人間の活動に欠かせない水、空気、植物、動物、鉱物などの自然資本は、生物多様性によって支えられています。気候変動、天然資源の枯渇、そして生態系の破壊や生物種の絶滅などによる自然や生物多様性の危機的速度による喪失は、私たちが直面している重大な問題です。

そのため、生物多様性の喪失を食い止め、回復に転じていく「ネイチャーポジティブ」に向けた行動を取っていくことの必要性が国際的に議論されています。

東レグループは、生物多様性の保全を温室効果ガスの削減と並ぶ地球環境問題の重要なテーマと位置付けています。水処理技術による安全・安心な飲料水の製造や下廃水の再利用を通じた水資源の保全、繊維のフィルター関連素材による空気の浄化など、事業を通じて生物多様性の保全とネイチャーポジティブに向けて貢献しています。

また、全製品の製品安全審査および設備投資時の環境リスク調査においては、環境アセスメントチェックシートを用い、製造時に排ガス・排水・廃棄物などを通じて規制対象物質が法令基準を超過しないことを確認しています。

さらに、環境アセスメントチェックシートでは、新たに土地を利用する際に、生物多様性に関する項目として、生産拠点における規制や希少生物の調査の必要性や市民団体などからの要望の有無などを確認することとしています。

これらの取り組みを通じて、生物多様性への影響を評価し、持続可能な社会の実現を目指しています。

東レグループ 生物多様性基本方針2010年12月制定

基本的な考え方

東レグループは、生物多様性が生み出す自然の恵みに感謝し、生物多様性の保全とその持続可能な利用に努めると共に、生物多様性の保全に資する製品・技術の開発と普及を通じて社会に貢献します。

行動指針

- 事業活動に伴う生物多様性への影響に配慮し、生物多様性の保全と持続可能な利用に努めます。

- 環境に配慮した製品・技術の開発に努め、これらの提供・普及を通じて生物多様性の保全に貢献します。

- 遺伝資源に関する国際的な取り決めを踏まえ、公正な利用に努めます。

- サプライチェーンにおける生物多様性への影響に配慮し、自然との共生に努めます。

- 生物多様性に関する社員の意識の向上に努め、ステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、生物多様性を育む社会作りに貢献します。

東レグループは、日本経団連の「生物多様性宣言(行動指針とその手引き)」および環境省の「生物多様性民間参画ガイドライン」を尊重し、活動を進めます。

また、東レグループは「日本経団連生物多様性宣言」推進パートナーズに参画しており、東レグループの取り組み方針と取り組み内容は、経団連生物多様性宣言イニシアチブ(684KB)PDFにて紹介されています。

さらに、環境省が主体となって2022年4月8日に創設された「生物多様性のための30by30アライアンス」にも、設立当初から参加しています。

体制

東レグループでは、2010年に社内横断の生物多様性ワーキンググループを発足しました。同年12月のCSR委員会において「東レグループ生物多様性基本方針」を決定し、その方針に基づいて課題を設定し、優先順位を付けながら取り組みを推進してきました。

2023年には、同ワーキンググループを「NP(ネイチャーポジティブ)部会」に改称し、機能の一部を見直しました。さらに2024年には、「東レグループ サステナビリティ・ビジョン」の実現に向けた取り組みの推進体制を見直し、以下の2つのプロジェクトを両輪として取り組みを推進しました。

- サステナビリティイノベーション(SI)事業拡大プロジェクト(SI事業拡大PJ)

事業を通じて社会の環境負荷の低減に貢献することを目的とし、各事業本部での取り組みを基本としながら、モビリティ、資源循環、水素などの事業横断領域については個別に部会を設置し、連携してSI事業の拡大に取り組みました。 - 気候変動対策プロジェクト(気候変動対策PJ)

自社活動における環境負荷の低減を目的とし、GHG排出量の削減とネイチャーポジティブへの対応に一体的に取り組んでいます。この中で、NP部会では、ネイチャーポジティブの実現に向けた全体的な戦略の策定や社外発信などの検討を行いました。

2025年には、拡大・複雑化するサステナビリティ課題への対応を強化するために、関連部署を統合し、社長直轄の組織としてサステナブル経営推進室を新設しました。これにより、生物多様性や自然資本などのサステナビリティ関連事業の拡大、環境負荷低減、情報開示を一元的に推進しています。

取締役会は、これらの進捗状況について定期的に報告を受け、生物多様性への対応を適切にモニタリングするとともに、経営判断に際して、生物多様性に関する機会とリスクを重要な要素のひとつとして考慮し、監督および総合的な意思決定を行っています。

また、取締役会を補佐する全社重要事項の協議機関である経営会議においても、サステナビリティに関する重要な方針、議題を協議しています。

上記の活動は、ガバナンス、工場・設備・生産、安全・衛生・環境、リスクマネジメント、人権・人的資本、研究・技術開発の活動と密接に結びついており、これらと連携した活動を通じて、全体としての環境負荷低減への対応に関する課題に取り組んでいます。

また、「東レグループ サステナビリティ・ビジョン」の実現に向けた取り組みの進捗および結果は、年1回以上、取締役会に報告されます。取締役会では、ネイチャーポジティブへの対応を適切にモニタリングするとともに、これらの対応に関する問題を経営判断における重要な要素のひとつとして考慮し、監督と総合的な意思決定を行っています。

さらに、SI事業拡大PJと気候変動対策PJの活動における基本戦略や設備投融資などの経営戦略に関わる重要な課題については、刻々と変化する経営環境を踏まえ、取締役会の協議機関である経営会議で随時審議しています。監督と執行の両面における機動性を高めながら、社会全体および自社活動の環境負荷の低減に向け対応を加速させていきます。

戦略と取り組み

戦略

事業に関するリスク分析

東レグループでは、生物多様性および自然資本に関する依存と影響、機会とリスクが大きい優先地域を特定するため、「水リスク(渇水・洪水)」と「汚染リスク」に焦点を当てたリスク分析を実施しました。生産拠点およびオフィス、計423拠点を対象に分析した結果、高リスク地域に立地している拠点として45拠点が抽出されましたが、各拠点に対して実施した実態調査により、適切なリスク低減策が講じられている、あるいは顕在・潜在リスクのいずれも存在しないことを確認しました。

参考:分析ツール

- 水リスク:世界資源研究所(WRI)の水リスク評価ツール Aqueduct Water Risk ATLAS

- 汚染リスク:WWF Biodiversity Risk Filter(BRF)

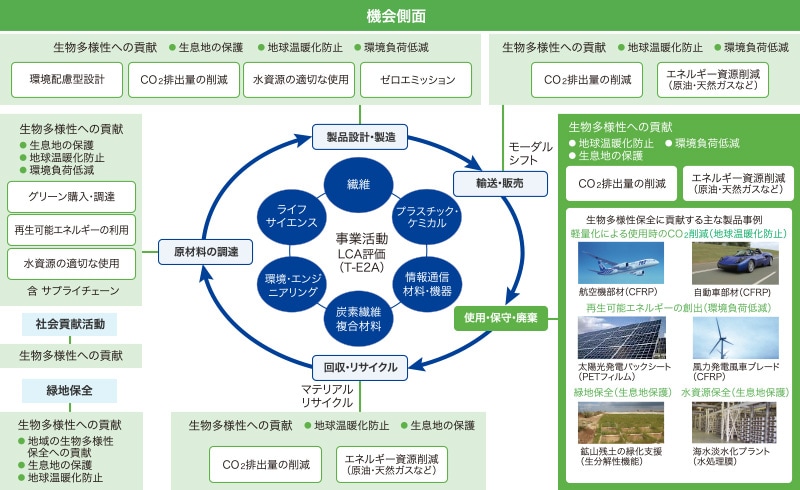

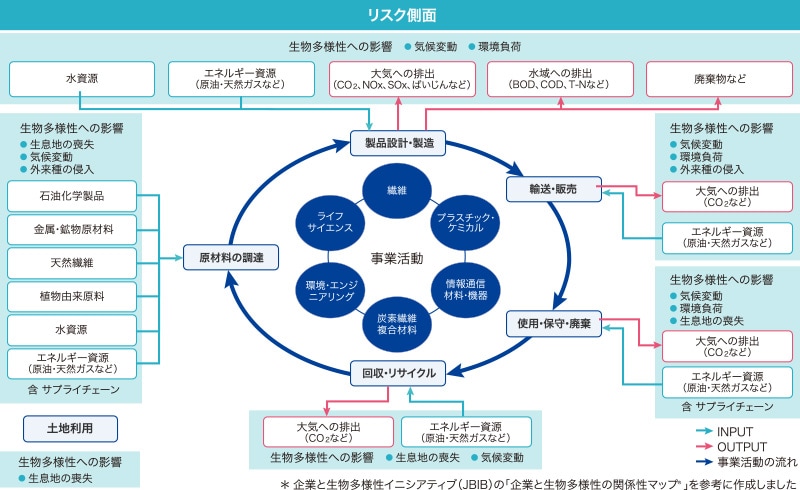

サプライチェーンを通じた生物多様性に関する機会とリスクの分析

東レグループでは、事業活動におけるサプライチェーンの上流から下流に至る各段階(原材料の調達、水資源・エネルギー資源の利用、自社の製品・サービスの設計、操業時の排出、操業のための土地利用、製品の使用、廃棄、回収、リサイクルなど)に起因する、生物多様性に関する機会とリスクの分析を実施しました。

機会の側面としては、航空機などの部材の軽量化につながる製品の提供によるCO2排出量削減への貢献や、緑地・水資源の保全につながる製品の提供を通じた森林保全や生息地の保護が挙げられます。

一方、リスクの側面としては、水資源・エネルギー資源の使用による自然資本の減少、大気や水域への排出などによる気候変動や環境負荷の増大などが、生物多様性にさまざまな影響を与えていると考えています。

これらの機会とリスクについては、それぞれ以下の関係性マップにまとめています。

中長期戦略

東レグループは、2018年に「東レグループ サステナビリティ・ビジョン」を策定しました。その中で、2050年に向けて「誰もが安全な水・空気を利用し、自然環境が回復した世界」すなわち「ネイチャーポジティブ」の実現を目指すと宣言しています。

その達成に向けて、東レグループにおける総合的に重要度の高い取り組みとして「環境負荷物質の低減」「水の利用効率向上」「GHG排出量の削減」「資源循環の推進」「天然資源利用の削減・効率化」「自然・生態系保全」の6つのテーマを推進しています。

2020年5月には、2030年度までの長期経営ビジョン“TORAY VISION 2030”を、2023年3月には2023年度からの3カ年を対象とする中期経営課題“プロジェクト AP-G 2025”を発表しました。

その中で、地球環境問題や資源・エネルギー問題などの解決に貢献するグリーンイノベーション(GR)事業と、災害・異常気象対策も含め、医療の充実と健康長寿、公衆衛生の普及促進、人の安全に貢献するライフイノベーション(LI)事業を合わせて、SI事業と再定義しました。

東レグループは、SI事業の供給拡大を通じて、ネイチャーポジティブなどの地球規模の課題の解決に向けたソリューションを提供していきます。

具体的な取り組み

事業(製品、技術の提供)を通じた取り組み

東レグループは、水処理技術による安全・安心な飲料水の製造や廃水の再利用を通じた水資源の保全、繊維のフィルター関連素材による空気の浄化、プラスチック製品のリサイクルや原料のバイオ化、エネルギーの再エネ化や水素化など、事業を通じて、生物多様性の保全やネイチャーポジティブの実現に貢献しています。

生産活動における取り組み

操業時の排出などによる環境影響の低減

東レグループは、水の循環再利用などによる水の有効活用・適切な管理、VOC(揮発性有機化合物)・SOx(硫黄酸化物)・NOx(窒素酸化物)などの削減や、排水処理設備の安定運転・増強などを通じたBOD(生物化学的酸素要求量)・COD(化学的酸素要求量)の低減による大気汚染・水質汚染の防止、さらに、リサイクル・再利用による廃棄物削減、マネジメント体制の強化に向けた自主監査や教育など、さまざまな取り組みを進めています。

サプライチェーンを通じた取り組み

東レグループでは、生物多様性保全の取り組みのひとつとして、製品製造に必要な原材料における生物由来原料の使用状況を定期的に調査するとともに、生物多様性への影響を開発段階で確認するルールを全製品に展開し、運用しています。

中でもパーム油を重点フォロー原料と位置づけ、2020年度から対象サプライヤーに対して、認証品を使用しているか否か、および認証品への切り替え可否についての調査を進めました。引き続き、環境保全や人権尊重に配慮した持続可能なパーム油の調達・使用を推進していきます。

加えて、東レグループでは、生物多様性への配慮や環境への影響の最小化などの内容を含む「東レグループCSR調達行動指針」を策定し、サプライヤーに対してその遵守を求めています。

また、お客様が東レグループ製品を使用した後に残る梱包荷資材については、グローバル規模で回収・再使用する体制を構築しています。

コミュニティにおける取り組み

緑化保全

東レグループ 緑化基本方針2012年6月制定※1

- 生物多様性に配慮した自然生態に近い樹林方式で緑化を進め、地域の自然環境保全にも貢献します。

- 工場敷地境界部分を優先的に樹林方式で緑化し、「森に囲まれた工場」を目指します。

- 緑地面積率は各国・地域の規制や周辺環境との調和に配慮し、各工場ごとに目標を設定して緑化を推進します。

東レ(株)および国内関係会社の事業(工)場は、操業開始時から育んできた良好な自然樹林※2を極力維持するため、「東レグループ緑化基本方針」に基づき、工場緑化方針・計画を作成し、それに沿った緑化保全活動を行っています。この持続性ある緑化保全活動は、地域社会の環境保全にも貢献しています。

また、横浜国立大学で植物生態学を研究していた故・宮脇昭名誉教授のご指導のもと、地域固有の遺伝子を持った樹林をつくるため、工場近隣の神社や森で拾ったドングリから苗を育て、工場敷地内に森をつくる活動を展開してきました。

例えば、東レ(株)三島工場では、1973年に約4,000人の社員が三島大社や箱根山でドングリを拾うことから活動を開始し、工場周辺に環境保全林をつくってきました。約50年が経過した現在では、ドングリから育てたタブノキ、クスノキ、シラカシなどの木々が約1万m²にわたり広がっています。

東レ(株)では三島工場をはじめとする12事業(工)場と基礎研究センターにおいて、「鎮守の森方式」※3により合計約20万m²の緑化を行い、環境保全に努めています。

- ※1 東レグループ緑化基本方針:1973年に制定した緑化方針を2012年に発展的に改訂し制定。

- ※2 自然樹林:地域の潜在自然植生に基づく樹種で造成した樹林もしくは自然林。

- ※3 鎮守の森方式:神社の鎮守の森をモデルに、その土地に本来生育していた樹木を用い自然林に近い状態で再現する緑化方式。地域固有の遺伝子を持った樹林を作るため、工場近隣の神社や森から拾ってきたドングリから苗を育て、工場敷地に森を作っていった。

東レ(株)三島工場

緑化の取り組みが定着し、現在も継続的に手入れを行うことで、良好な状態を維持しています。(左は1973年の植樹直後)

生物多様性保全と次世代の人材育成という緑地保有の目的が評価された結果、東レ(株)東海工場は(公財)都市緑化機構が運営するSEGES※4の「そだてる緑」部門において、2022年に「Excellent Stage2」の認定を取得しました。

また、東海工場が位置する愛知県は、2021年2月に策定された「あいち生物多様性戦略2030」に基づき、企業、大学、環境保全団体、行政など多様な主体が連携し、生物多様性保全の取り組みを推進しています。企業には、企業敷地を活用したビオトープの整備や、社員の保全活動への参加などを通じて、地域の核となって生物多様性保全に貢献していくことが期待されています。

このような背景のもと、企業の生物多様性保全に関する取り組みを促進するため、愛知県は2022年に生物多様性保全に関する優れた取り組みを実践している企業を認証する「あいち生物多様性企業認証制度」を創設しました。東海工場は、工場内のビオトープに生息している希少種のミナミメダカの保全活動を大学生と協働して行っているほか、フジバカマの保全活動がアサギマダラの生態系ネットワーク形成に資する点が評価され、2022年に「あいち生物多様性認証企業」として認証を受けました。

そして2023年には、当社を含む多様な主体が連携して取り組んできた「知多半島グリーンベルト」が、環境省から「自然共生サイト」に認定されました。自然共生サイトとは、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」として国が認定するもので、2021年6月のG7サミットで合意された「G7 2030年 自然協約(G7 2030 Nature Compact)」に基づく、日本における30by30の取り組みの一環です。知多半島グリーンベルトは、2023年度にスタートしたこの制度の最初の認定区域のひとつとなりました。

- ※4 SEGES(シージェス:社会・環境貢献緑地評価システム): Social and Environmental Green Evaluation Systemの略。企業などによって創出された良好な緑地と日頃の活動、取り組みが地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和、地域生態系の保全、良好な景観の保全と創出、地域社会とのコミュニティ醸成や安心・安全なまちづくりなど、社会や環境に貢献していることを第三者審査会により評価し(公財)都市緑化機構が認定するもの。事業者が所有する緑地の優良な保全、創出活動を評価・認定する「そだてる緑」、開発、建築にともなう優良な緑地環境計画を評価・認定する「つくる緑」、快適で安全な都市緑地を提供する取り組みを評価・認定する「都市のオアシス」の三つの部門で構成される。2025年4月現在、157カ所の企業緑地が認定されている。

工場内のビオトープに生息しているアサギマダラ

工場内のビオトープに生息しているアサギマダラ 工場で栽培しているフジバカマ

工場で栽培しているフジバカマ

「Excellent Stage2」の認定マーク

「Excellent Stage2」の認定マーク 「あいち生物多様性認証企業」の認定マーク

「あいち生物多様性認証企業」の認定マーク

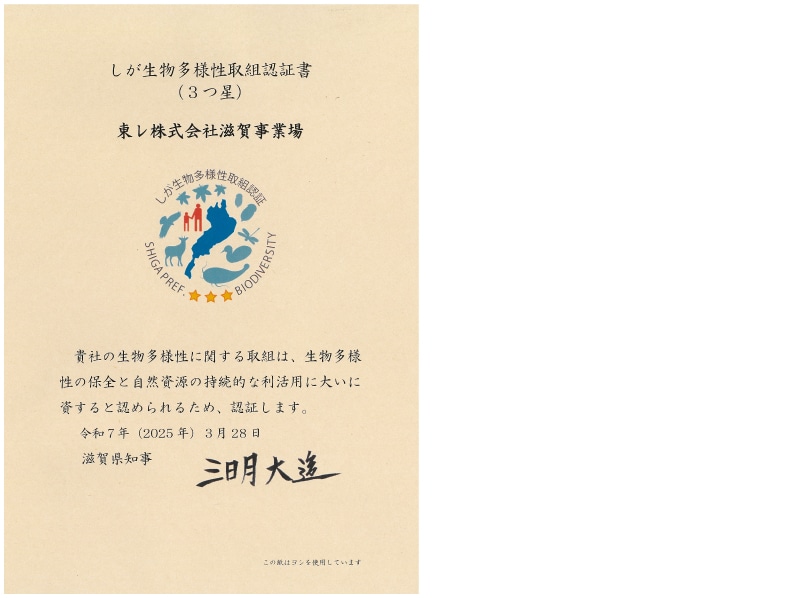

東レ(株)滋賀事業場では、敷地内にある園山公園緑地の整備を含め、地域に根ざした緑地管理に積極的に取り組んでいます。この公園緑地は、地域住民の憩いの場として一般に開放され、地域社会とのつながりを深める役割も果たしています。

また、生産活動に伴う環境負荷の低減を図るとともに、燃料電池部材の生産や水処理設備・水電解設備の技術開発など、環境保全に貢献する製品の製造・研究・開発を推進しています。

これらの取り組みが評価され、令和6年度「しが生物多様性取組認証※5」において、最高ランクである3つ星の認証を取得しました。

- ※5 しが生物多様性取組認証:生物多様性の保全と自然資源の持続的な利活用に取り組む事業者を認証することにより、その取り組みを「見える化」し、認証事業者のブランド価値の向上に資するとともに、社会経済活動において生物多様性に配慮することの重要性について普及啓発を図ることを目的として、滋賀県が2018年度に策定した制度。取り組みの内容に応じて「1つ星」「2つ星」「3つ星」の三段階で評価される。2025年3月現在、計70者が認証を取得している。

園山公園緑地

園山公園緑地 しが生物多様性取組認証書(3つ星)

しが生物多様性取組認証書(3つ星)

社会貢献活動

東レグループでは、「良き企業市民としての社会貢献活動」を通じた生物多様性保全を進めています。地域の学生などと連携した工場における水辺ビオトープの造成、市区町村やNPOと連携した河川・海岸の清掃や植樹などさまざまな取り組みを進めています。

生物多様性と環境マネジメントに関する社内教育の取り組み

生物多様性に関する社内教育の推進

東レグループでは、生物多様性および自然資本に対する理解を深めるための社内教育を推進しています。2025年2月には、社外有識者を講師に迎えたCSRウェブセミナーを開催し、135名の社員が参加しました。

本セミナーでは、ネイチャーポジティブの考え方や国際的な動向に加え、「東レグループ TNFDレポート」の内容を紹介し、自然資本の重要性や事業活動との関連性についての理解を促進しました。

継続的な教育機会を通じて、社員一人ひとりが自然資本への配慮を実践できる体制づくりを進めています。

マネジメント強化に向けた教育・監査活動

東レグループでは、環境負荷物質の適切な管理を通じて、マネジメント体制の強化に取り組んでいます。

各生産拠点における環境マネジメントの向上を目的として、東レ(株)の役員および環境保安部による定期的な自主監査を実施しています。また、東レ(株)と国内関係会社の排水担当者を対象に、定例の排水管理情報交流会を実施しています。

さらに、国内外の関係会社に対しては、有識者による排水管理指導会を実施しています。

TNFD提言に基づく開示

東レ(株)は、2024年1月に、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD : Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)が2023年9月に公表した情報開示に関する提言(TNFD提言)への賛同を表明するとともに、TNFD Early Adopter(TNFD提言の早期採用者)に登録しました。

また、当社は、TNFDの議論をサポートする組織であるTNFDフォーラムにも参画しています。

LEAPアプローチに基づく調査、分析をした結果や東レグループの取り組み内容を取りまとめて、2024年12月に東レグループ TNFDレポートVer.1を公開しました。

森林破壊への対応

東レグループは、森林破壊が野生生物の絶滅、気候変動の加速、感染症リスクの増大など、地球環境や人々の暮らしに深刻な影響を及ぼす重要な課題であると認識しています。

この認識に基づき、「東レグループ 生物多様性基本方針」において、生物多様性の保全とその持続可能な利用に努めることを定めています。なお、森林破壊の抑制は、生物多様性保全における重要な要素のひとつと考えています。

さらに、「環境10原則」の第1項「環境保全の最優先」にて、すべての事業活動において法規制や協定を遵守するとともに、生物多様性への配慮を含め、環境保全を最優先に考えた製造、取り扱い、使用、販売、輸送、廃棄を行うことを定めています。

また、「東レグループ人権方針」ならびに「東レグループCSR調達方針」では、人権の尊重を基本とし、強制労働や児童労働などの人権侵害を行わず、またそれに加担しないことを明記しています。これらの方針に基づき、東レグループは、森林保全および関連する人権の尊重に最大限の配慮をもって事業活動を行っています。

東レグループの活動例

- 株主向け報告書「株主のみなさまへ(6.32MB)PDF」や社内報等については、FSC(森林管理協議会)認証紙を使用し、適切に管理された森林から切り出された木を原料とした紙を使用しています。

- グリーン購入を推進しており、再生紙を積極的に購入・利用しています。

- 紙コップやコピー用紙など、紙資源の使用量削減に取り組んでいます。

- 各事業(工)場、各社で緑化保全に取り組んでいます。

- 社会貢献活動の一環として地域住民や自治体と連携した植樹活動を継続的に行っています。

「CSRロードマップ 2025」におけるCSRガイドライン3「安全・防災・環境保全」の主な取り組みはこちらをご覧ください。