- HOME

- サステナビリティ

- CSR活動報告(各CSRガイドラインの活動報告)

- 安全・防災・環境保全

- 労働安全・防災活動

労働安全・防災活動

東レグループでは、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格(ISO45001やOHSAS18001など)に準拠した監査システムを構築して運用する、独自の安全活動を推進しています。

従業員に対しては、入社直後の導入研修において、労働安全に関する具体的な手順や社内ルールを教育し、理解度を確認しています。中堅層や管理職に対しては、各種集合研修時に、労働安全の管理監督責任に関する事項や、労働安全衛生マネジメントシステムに関するより実践的な事例研究などを交えた教育を実施しています。

また、毎年、各社・工場を対象に役員などによる安全・防災・環境監査を実施し、安全・衛生・防災・環境の管理状況を統一した視点で評価し改善するとともに、優れた点をグループ内に展開し、グループ全体のレベルアップに努めています。

従業員は東レグループの重要なステークホルダーであり、安全が確保されて初めて能力を発揮できます。“一人ひとりかけがえのない命を守る”という人間尊重の精神に則り、すべての役員・従業員が一体となってゼロ災害を目指し、地道な安全活動に取り組んでいます。

このことを東レグループ全従業員に意識付けるため、東レグループでは毎年「東レグループ安全スローガン」を定めています。2024年度は、従業員一人ひとりが一丸となり、安全最優先の意識を高め、安全基本ルールの遵守と作業の基本を現場で徹底して守ることを目的に、「安全最優先 ゼロ災追求 ―ルール遵守で 基本の徹底―」としました。2025年度もこのスローガンを継続し、安全意識の向上とルール遵守の徹底を進めています。

防災に関しては、ひとたび事故が起きれば社内だけでなく近隣へも多大な影響を及ぼす可能性があることから、火災・爆発は決して起こしてはならないという強い決意のもと活動に取り組んでいます。

なお、東レグループでは、各国の労働安全衛生法に基づいて安全衛生委員会を設置し、労使一体となって従業員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の整備に取り組んでいます。

東レグループ安全スローガン

安全最優先 ゼロ災追求

―ルール遵守で 基本の徹底―

2024年東レグループ安全大会(東レ総合研修センター)

2024年東レグループ安全大会(東レ総合研修センター)毎年、東レ(株)の社長や副社長をはじめとする役員や各社・工場のトップが集合して、東レグループ安全大会を開催しています。活動方針や重点活動項目を周知し活動の方向性を合わせるとともに、各社・工場の安全活動報告や安全表彰を行うことで、安全意識の高揚や好事例の横展開を図っています。2024年も、東レ総合研修センターをメイン会場とし、国内外の各社・工場からのオンライン参加を含め約600人が出席し、2025年の東レグループ完全無災害達成を誓いました。また、国・地域単位、および東レグループ各社・工場でも安全大会(セーフティーサミット)や東レ(株)役員による安全ラウンドなどを開催し、東レグループ安全スローガン、活動方針、重点活動項目を周知して、安全活動に取り組んでいます。

加えて、東レ(株)では経営と労働組合が、労使経営協議会を定期的に開催し、安全、衛生に関する課題について議論し共通認識を持ち、職場環境の向上に向け前向きな議論を重ねています。さらに、各事業(工)場の責任者および管理者と労働組合員が参加する安全衛生委員会を各事業(工)場で毎月開催し、安全活動方針の共有や東レグループで発生した直近の労働災害の再発防止の指示、その他労働安全衛生に関する事項の報告や討議を行っています。

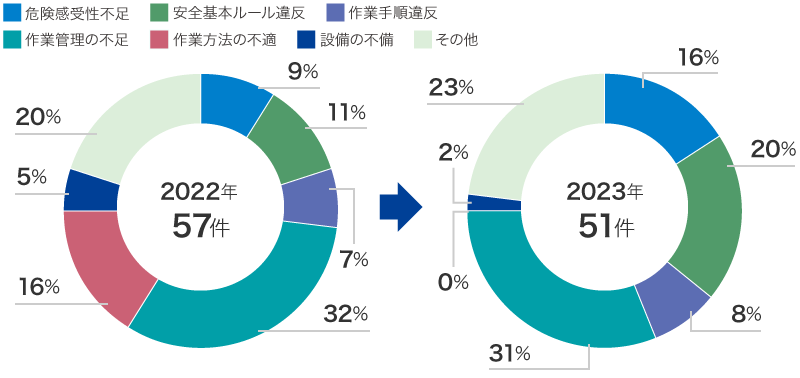

「2024年 安全衛生大会」開会宣言(スローガンの唱和)の様子(東レ建設(株))

「2024年 安全衛生大会」開会宣言(スローガンの唱和)の様子(東レ建設(株)) 「中国東レグループ華南地区安全大会」で安全活動報告をする東麗塑料精密(中山)有限公司の副工場長(東麗(中国)投資有限公司)

「中国東レグループ華南地区安全大会」で安全活動報告をする東麗塑料精密(中山)有限公司の副工場長(東麗(中国)投資有限公司)

2024年度の各職場での取り組み事例

水道機工と安全交流会を開催(東レ・ライクラ(株)(TLC社))

両社の活動報告の様子

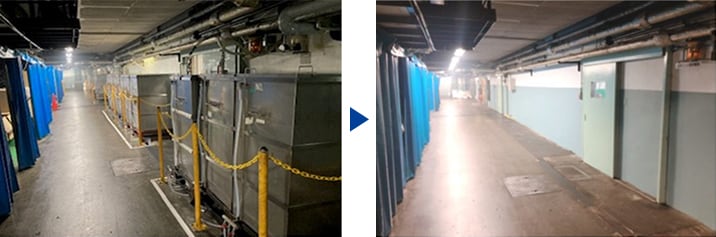

両社の活動報告の様子TLC社は、水道機工(株)(SKK社)PEセンターと安全交流会を開催しました。交流会では両社の安全活動や工場美化活動への取り組みについて情報交換した後、TLC社の「よみがえらせよう工場活動」の事例を見学し、工夫した点や苦労した点などを共有しました。SKK社のリフレッシュルームの改善や屋外通路の整備、TLC社の二次元コードによる部品管理や女子更衣室・休憩室のリフォームなど、両社の工場美化活動の実践・運用方法を学びました。

技能実習生に安全教育を実施(Toray Industries (H.K.) Vietnam Company Limited(THKVN社))

東レ・テキスタイル(株)でのベトナム人講師による講義の様子

東レ・テキスタイル(株)でのベトナム人講師による講義の様子THKVN社では、全社研修において、東レグループ内で発生した災害事例を活用して労働安全に関する教育を行いました。ベトナム語に翻訳された15件の事例をもとに、自部署に関連するリスクを議論し、安全意識の向上を図りました。

また、日本の東レグループで働くベトナム人技能実習生に対しても、現地スタッフが講師となり、安全規則やコンプライアンスの重要性を伝える研修を実施しました。実習生は現場での安全行動の意義を理解し、個人の意識向上につなげています。

東レグループの安全成績

重大災害件数

- ■報告対象範囲

- 東レグループ

- ■目標

- 2024年(暦年) / 0件

実績(2024年)

1件

火災・爆発事故件数

- ■報告対象範囲

- 東レグループ

- ■目標

- 2024年(暦年) / 0件

実績(2024年)

3件

世界最高水準の安全管理レベル達成

(目安:休業度数率0.05以下)

- ■報告対象範囲

- 東レグループ

- ■目標

- 2024年(暦年) / 0.05以下

実績(2024年)

0.25

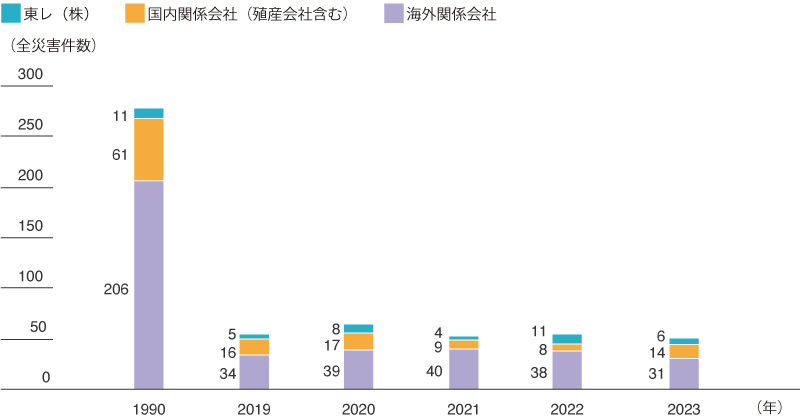

東レ(株)では1980年から、東レグループとしては1990年から、すべての労働災害統計を記録しています。統計開始当初に比べ、全労働災害件数および休業度数率は減少しています。2024年の東レグループ全体の休業度数率は0.25であり、日本の製造業の休業度数率(2024年値 1.30)と比較すると良好な成績です。しかし、東レグループが目標としている世界最高水準の安全管理レベルである0.05以下に対しては、大きく未達となりました。

その要因のひとつとして、関係会社における休業災害の多さが挙げられます。そこで、東レ(株)の国内工場(マザー工場)による支援・指導などを通じて、関係会社の安全管理強化に取り組んでいます。

東レグループでは、引き続き個々の災害の本質的な原因を究明し、再発防止策を講じるとともに、得られた教訓を生かして類似災害・事故の防止に努めています。また、すべてにおいて安全最優先を実行するように、一人ひとりの意識を高めていきます。

安全活動は、シンプルなことを繰り返し実践することが重要であり、全員が例外なく安全の基本を徹底し、それを常に実践することが重要と考えています。そのため、まず、3S/5S※1の徹底に取り組み、清潔(職場を保つ気持ち)と躾(ルールを守る気持ち)を全員が身につけるよう努めています。さらに、動線の見直しなどを通じて作業の安全化を図っています。また、管理者が繰り返し現場を巡回し、良い行動を積極的に評価することで職場のモラル向上に努めています。

また、日常行動災害の撲滅にも取り組み、どのような状況でも結果(事故)につながる可能性を考慮し、常に安全最優先で行動するよう管理者が継続して指導し、各職場の緊張感を維持するよう努めています。類似災害撲滅活動では、東レグループ内で労働災害発生時に発行される災害連絡書をもとに、各職場で掛長・主任層がリーダーとなって原因を自職場の具体的な危険に置き換えて議論し、全員の安全意識を高め、基本の徹底を図っています。

- ※1 3S/5S:3Sとは、「整理・整頓・清掃」を表す。5Sとは、それに「清潔・躾」を加えたもの。

- 重大災害

2024年度は、海外関係会社において押出機のトラブル対応中に溶融ポリマーが飛散し、複数の従業員が負傷する災害が発生しました。この災害は、社内規定に基づき重大災害として対処しました。

災害への対策として、まず、加熱ポリマーの飛散リスクに関する再教育を実施し、さらに、災害を絶対に起こさないための保護具の見直しを行いました。加えて、マシン停止などのトラブルが発生した際には、管理者が現場に赴き、トラブル処置に必要な環境設定や作業手順を自ら必ず確認し、指導を行うことを徹底しました。 - 火災・爆発事故

2024年度は、東レ(株)および国内関係会社では火災・爆発事故の発生はありませんでしたが、海外関係会社において3件の事故が発生しました。事故の内容は、火気工事に起因する火災や、電動カートからの出火による火災でした。

これらの災害を受けて、発災した会社では、東レグループの火気工事基準を従業員に周知するとともに、電気設備の点検を強化する対応を進めました。また、類似火災事故の撲滅を図るため、火災事故などの重要情報を迅速に共有し、得られた知見や防災対策、統一された防災管理基準などをグループ内に展開することで、類似の事故撲滅に取り組んでいます。

- ※2 非正規社員(パート、嘱託、アルバイト、派遣)も含む(なお、海外は派遣を含まない)。

- ※3 殖産会社:東レ(株)出資の工場運営付帯業務請負会社

- ※4 労働災害度数率:100万労働時間あたりの労働災害による死傷者数

危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査

- 危険性(ハザード)の特定、リスク評価

東レグループでは、従業員が各職場で潜在的な危険を発見した場合には、管理者に報告し、管理者が対策や改善内容をフィードバックするシステムを整えています。作業前には、危険予知やヒヤリ・ハット報告、安全提案制度などのリスクアセスメントを行い、リスクの低減に向けた対策を講じています。

また、労働災害防止に関するシステムや対策の実施状況については、社内の監査者による監査を実施しており、不備が確認された場合は改善指導を進めています。 - 事故調査

労働災害が発生した際には、災害応急対策検討会および災害対策会議を開催しています。これらの会議では、災害に至るまでの事実・経緯を明確にし、原因の究明を行った上で、対策を決定し、実行しています。

また、災害の内容については、東レグループ内に水平展開し、再発防止に向けた対策を推進しています。 - 重点化したリスク低減活動

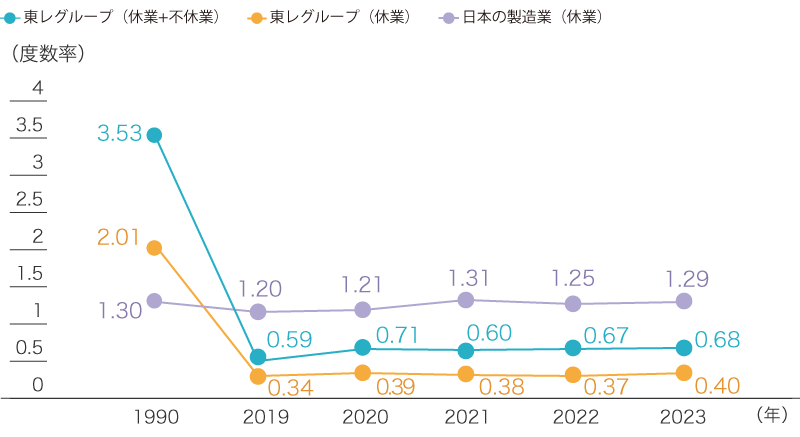

2023年以降、“ルール遵守徹底活動”を重点活動として取り組んだ結果、2024年は、安全基本ルールや作業手順違反による災害が前年の14件から6件へ半減しました。ルール遵守については、安全スローガンにも継続して掲げており、今後も災害のゼロ化を目指して取り組んでいきます。

一方で、2024年には “作業前安全確認の徹底”を重点活動として推進しましたが、作業管理の不足による災害は16件から13件への微減にとどまりました。引き続き、管理者は作業方法や手順を具体的に指示し、作業者の理解度を確認する取り組みを進めていきます。また、作業者には作業前の危険予知を徹底させるとともに、作業中に不明点が生じた場合には作業を中断し、上司に相談するよう指導を強化しています。

2025年も、2024年に発生した災害をさまざまな観点から分析し、災害撲滅に向けた改善活動をPDCAサイクルに基づいて推進していきます。

安全・防災教育の充実

東レグループでは、安全防災教育に加え、危険感受性(危険を危険と感じる力)を高めるため、各社・工場で工夫を凝らした体感教育を実施しています。安全面では、ロールへの巻き込まれや感電・残圧などの危険を擬似体験できる装置に加え、最近では現場をVR化し、よりリアルに事故の怖さを体感できる教育も導入しています。防災面では、火災・爆発のデモンストレーション実験から爆発の恐ろしさを体感する教育や、防災基礎知識教育を社員教育体系に組み入れて実施しています。さらに、社内報「ぴいぷる」では、身近な安全・防災に関する情報を掲載し、防災基礎知識の周知に努めています。

疑似体験教育(東レ(株)名古屋事業場)

疑似体験教育(東レ(株)名古屋事業場) 火災・爆発デモンストレーション実験教育(東レ総合研修センター)

火災・爆発デモンストレーション実験教育(東レ総合研修センター)

東レ(株)名古屋事業場は、公道を隔てた三つの工場で生産活動を行っています。構内には生産に必要な用役(電気・蒸気・水など)を供給する配管がありますが、道路が狭いため、場所によっては100本近くの配管類が頭上高く設置されています。配管が破損した場合、生産面だけでなく、安全面でも大きな影響が出るため、瞬時の判断や迅速な対応が求められます。しかし、工場間の移動距離や夜間の高所作業の危険など、多くの問題がありました。

そこで、名古屋事業場の用役供給を24時間体制で管理している工務部動力課では、デジタルツイン技術を導入しました。この技術は、リアルな空間情報をデータ化し、パソコン上の仮想空間に再現することで、図面で見るよりも現場の状況を正確に把握でき、その場にいるかのように視認できるシステムです。

このデジタルツイン技術の導入により、明るさや天候に左右されず、デスク上で設備やその情報を確認できるため、点検や確認の安全性の向上や作業効率の改善など、さまざまな効果が得られました。

今後は、他部署や工事関係部署にも展開を図り、保全コストの削減にもつなげていきます。

| 目的 | 具体的な削減例と効果 |

|---|---|

| 設備投資の効率化 | 現地調査費、移動時間の削減、設計業務の時短 |

| 工程の安定化 | 詳細な保全履歴の管理による信頼性の向上、迅速な更新計画の立案・実行 |

| 保全業務の効率化 | 漏洩・補修調査、高所作業時の安全化、環境設定の確認、見積精査 |

| 人材育成 | 天気や時間に影響されない現場教育・作業実査、自主学習が可能、若手への技術継承、交通安全教育 |

用役設備は第1~3工場に点在する

用役設備は第1~3工場に点在する 頭上高く設置された配管

頭上高く設置された配管

18種類の色分けにより、配管の機能がPC画面上で明確に可視化されている

18種類の色分けにより、配管の機能がPC画面上で明確に可視化されている VR上で空間シミュレーションも可能

VR上で空間シミュレーションも可能

なお、本取り組みは、社員一人ひとりの「挑戦」を促す施策として年に一度実施されている「はじめの一歩賞」で表彰されました。

関連情報

協力会社と一体となった安全管理

フォークリフト始業前点検と基本操作を学び、実技講習に取り組む参加者(大垣扶桑紡績(株))

フォークリフト始業前点検と基本操作を学び、実技講習に取り組む参加者(大垣扶桑紡績(株))東レ(株)では、構内の殖産会社や関係会社の請負業務においても、当社と一体となって同じ安全活動に取り組んでいます。毎月の安全衛生委員会や安全協議会では、安全活動の取り組み状況などを報告し合い、請負会社とのコミュニケーションを深めながら、活動の方向性をそろえています。また、フォークリフト作業や刃物作業などの現場を実査し、改善点があればアドバイスを行い、より安全で作業しやすいように改善しています。さらに、請負会社からの作業・設備に関する改善提案を受け、ハード面での安全性向上にも取り組んでいます。

協力会社の安全管理

関係会社と構内協力会社も参加した安全大会。各部署からの報告の様子(東レ(株)岐阜工場)

関係会社と構内協力会社も参加した安全大会。各部署からの報告の様子(東レ(株)岐阜工場)東レグループでは、構内でともに働く多くの協力会社の方々の安全を守ることも使命と考えています。同じ職場で働く仲間として、東レグループのルールを周知し、遵守いただいています。毎月一度実施する安全衛生委員会には協力会社の代表者にも参加いただき、定期的に開催する安全協議会や連絡会などでは、協力会社の意見・要望を伺いながら、東レグループの方針や施策などを共有しています。非常駐の協力会社に対しても、作業前に東レグループのルールについて教育を行い、安全管理を徹底しています。各工場では、安全ポスターや安全標語への応募、安全提案などを含め、安全活動全般にわたり協力会社の方々とともに推進しています。

防災訓練による事故への備え

東レグループでは、各社・工場において、それぞれの特性に応じた火災・爆発への備えとして防消火訓練を実施し、防災力の向上に努めています。放水訓練に加え、負傷者の救助、薬液流出時の対応、緊急時の官庁や地域住民への速やかな通報など、さまざまな訓練を実施しています。さらに、2012年からは大規模地震発生時に備えた全社対策本部設置訓練を毎年実施し、従業員の安否確認、設備の被害状況、サプライチェーンの確認などの訓練を実施しています。2024年1月の令和6年能登半島地震では、東レ(株)石川工場や創和テキスタイル(株)が被災しました。この教訓を踏まえ、人命最優先を大方針とした「大規模地震発生時の基本方針」を制定しました。各社・工場ではこの方針に基づき、初動対応訓練や、海に隣接する工場での津波を想定した避難訓練も実施しています。

防災訓練(東レ・モノフィラメント(株))

防災訓練(東レ・モノフィラメント(株)) 消防訓練(東レ・テキスタイル(株))

消防訓練(東レ・テキスタイル(株))

石油コンビナート等防災訓練(東レ(株)名古屋事業場)

石油コンビナート等防災訓練(東レ(株)名古屋事業場)

防災力強化への取り組み

東レグループでは、防災力をより一層強化するため、2024年度に火災防止プロジェクト活動(FP※5プロジェクトPartⅡ)の一環として、東レ(株)および国内関係会社にて、現場の要となって防災点検と対策を推進するFPキーパーソンのレベルアップ教育を実施し、計493名が受講しました。また、防災専門部署が現地査察や検証が必要と判断した火災事故や火災ヒヤリ・ハットなどについては、本質原因の究明や再発防止対策の支援・指導を行いました。

さらに、大規模地震の対応では、震度だけでなく余震の影響、要員確保、従業員・家族の心情なども考慮し、人命最優先を大方針としています。そのため、地震発生時の緊急対応から事業継続・復旧活動などを「東レグループ大規模地震に対する事業継続計画(BCP:Business Continuity Planning)」にまとめ、東レグループとしてなすべきことを明確化し、平常時からの備えに努めています。特に重要製品については、サプライチェーンを含めたBCPを策定し、継続してリスク低減を図っています。

- ※5 FP : Fire Prevention(火災防止)

2024年度の各職場での取り組み事例

地震防災訓練の実施

東レグループでは、地元の消防署などの協力を得て、火災や地震発生時を想定した訓練を、関係会社の方々や地域住民とともに実施しています。

煙体験ハウスでの避難訓練(東レ(株)三島工場)

煙体験ハウスでの避難訓練(東レ(株)三島工場) 倒壊家屋からの救出訓練(東レ(株)瀬田工場)

倒壊家屋からの救出訓練(東レ(株)瀬田工場)

物流安全への取り組み

東レ(株)では、危険有害性物質を輸送する際の安全管理に関して、お客様、原料メーカー、運送業者との間で、具体的な責務と役割を定めた保安協定を締結し物流の安全に努めています。

化学物質による従業員への健康影響の低減の取り組み

東レグループでは、従業員(嘱託、パート、派遣を含む)の健康リスクに配慮し、化学物質の取り扱いについて以下のとおり対応しています。

- 化学物質の取り扱い状況調査

毎年、各社、事業(工)場にて取り扱っている化学物質の年間取扱量や保有量を調査・把握し、それぞれの化学物質について労働安全衛生法に定められた変異原性などの危険性を明記してリスクを共有しています。 - 化学物質リスクアセスメントの実施

取り扱っている化学物質について、作業環境測定やECETOC-TRA、CREATE-SIMPLE、コントロールバンディングなどを活用し、リスクアセスメントを実施しています。その結果を受け、必要に応じて作業者への有機溶媒や粉塵などの暴露対策を徹底し、従業員の健康を守っています。 - 内部監査によるフォロー

毎年実施する安全・衛生・防災・環境監査にて、化学物質の取り扱い方法や作業環境状況を客観的に評価し、抜けや洩れの有無を確認するとともに、必要に応じて改善を行っています。 - その他

取り扱い物質のリスクに応じて、作業環境測定や作業実査を通じた作業環境の維持・改善などに取り組んでいます。また、健康診断により従業員の健康状態を継続的にフォローしています。さらに、取り扱い薬品の危険性に関する教育や、作業実施記録の作成・保管を通じて、作業従事者の健康被害防止に努めています。

石綿による健康影響と対応について

東レグループでは、過去に石綿を含む建材などの製造・輸入・販売を行っていたほか、一部の建屋や設備に石綿を含む建材・保温材などを使用していました。石綿による健康被害が社会問題化した2005年度以降、設備対策などを推進するとともに、過去に多少とも石綿を取り扱った東レグループの社員・退職者のうち、希望者に対して石綿健康診断を実施しています。診断の結果、所見が認められた方には、労災申請への協力や継続検診の実施などを通じて、誠意をもって適切に対応しています。なお、近隣住民の方からの健康影響に関する相談はありません。

2025年3月末現在で確認している東レグループ社員および退職者の方への健康影響(累計)は次のとおりです。

東レグループ石綿健康診断受診者数4,045人

石綿の取り扱いによる東レグループ労災認定者140人(2025年3月末までに亡くなられた方 124人)

東レグループの石綿健康被害救済法受給者数8人(2025年3月末までに亡くなられた方 8人)

「CSRロードマップ 2025」におけるCSRガイドライン3「安全・防災・環境保全」の主な取り組みはこちらをご覧ください。