- HOME

- サステナビリティ

- CSR活動報告(各CSRガイドラインの活動報告)

- 人権推進と人材育成

- ダイバーシティ推進への取り組み

ダイバーシティ推進への取り組み

東レグループは、多様な人々がそれぞれの能力を十分に発揮し、活き活きと働くことのできる職場の構築に向けて、ダイバーシティの推進に取り組んでいます。

女性活躍推進の取り組み

東レ(株)は、1958年の女性管理職登用、1974年の育児休業導入(法制化される約20年前)、2003年の関係会社における社長への登用、2004年の「女性活躍推進プロジェクト」発足など、早くから女性の積極的活用と働きやすい職場環境の整備を進めてきました。

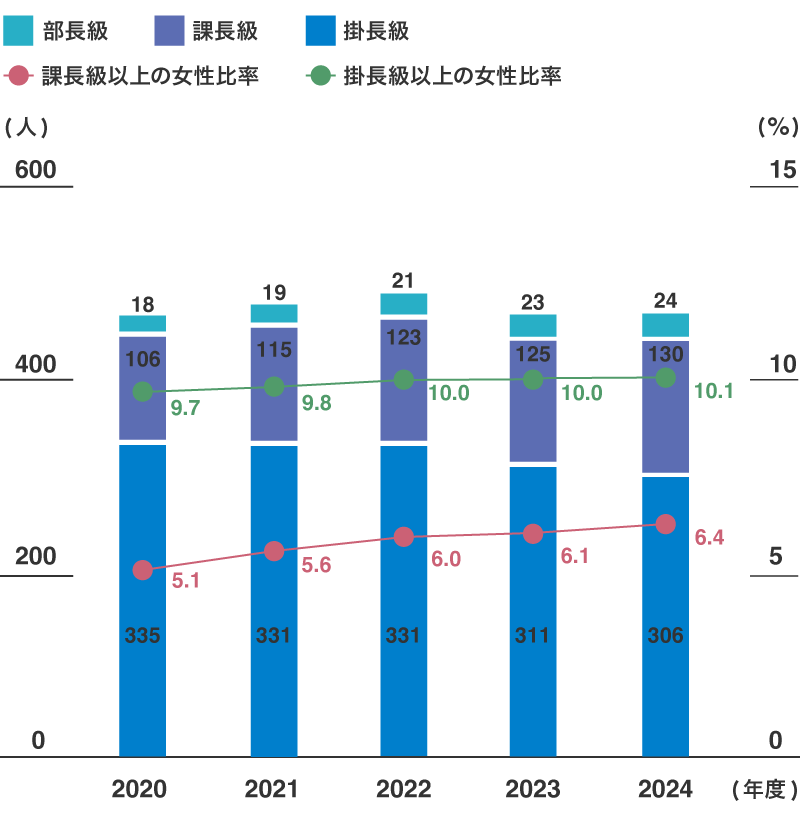

上位の職位に就く女性社員は着実に増加しており、2025年4月には掛長級以上に就く女性比率が10.5%、課長級以上に就く女性比率が6.6%となりました。また、2015年6月には東レ(株)初の女性理事(職務内容および責任の程度が「役員」に相当する職位)を任命しました(2025年3月時点:女性理事1名)。さらに、2025年7月時点では社外取締役に女性2名、社外監査役に女性1名が就任しており、海外関係会社では2025年5月時点で女性2名が社長職を務めています。

2021年3月には、個人の能力開発とキャリア形成強化の取り組みを推進することにより女性社員の定着率および管理職比率の向上を目指すことを目的とした5年間(2021年4月~2026年3月)の行動計画を策定・公表しました。

行動計画で定めた目標および取り組み内容は以下の通りです。

目標

- 女性管理職比率を年々高めていくこととし、当面の具体的な目標として、女性管理職比率を2020年度実績の5.1%から6.5%まで引き上げる。

- 入社10年目までの社員について、雇用管理区分ごとに、男性社員の継続雇用割合に対する女性社員の継続雇用割合の比率を1.0とする。

取り組み内容

- キャリアシートを活用し、上司・部下間でのキャリア等に関する話し込みの機会を充実させるとともに、内容を分野担当役員・人事部とで共有し実行状況をフォローする。

- 将来のリーダー層を対象に実施している全社の選抜型研修について、受講者に占める女性の比率を受講対象層の女性比率に近づける。

- 女性社員に対するキャリア形成の意識強化に向けた研修等を継続的に実施する。

- 多様な働き方が可能となる制度を充実させ、ライフイベントと仕事を両立できる環境を今以上に整える。

- 上記の取組状況を把握するためモラルサーベイ(効果測定)を実施し、結果を分析し改善策を検討する。

- ※ 各年度とも4月時点

労働者の男女の賃金の差異

東レ(株)では、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき、男女の賃金の差異について算出しています。

正規雇用労働者においては、管理職と非管理職における男女の賃金の差異はいずれも90%を超えていますが、管理職に占める女性の割合が男性に比べて相対的に低いため、全労働者では70.7%となっています。

また、パート・有期労働者においても、男性は管理職からの再雇用による嘱託社員が一定割合を占めており、管理職における男性比率が賃金差に影響していると考えられます。

賃金差には、職種、雇用形態、勤続年数など、さまざまな要因が複合的に関係しています。

東レ(株)では、引き続き女性の積極的な採用・登用を進めるとともに、男女双方を対象とした仕事と家庭の両立支援施策を推進し、男女の賃金差異の要因を分析・把握しながら、取り組みを継続していきます。

| 労働者区分 | 賃金の差異 |

|---|---|

| 全労働者 | 70.7% |

| 正規雇用労働者 | 83.5% |

| パート・有期労働者 | 54.4% |

従業員区分ごとの男女の賃金の差異

| 従業員区分 | 賃金の差異 |

|---|---|

| 管理職 | 95.6% |

| 組合員層(非管理職) | 91.8% |

| 嘱託社員 | 78.3% |

| パート社員 | 158.7% |

- ※ 「管理職」「組合員層(非管理職)」は正規雇用労働者、「嘱託社員」「パート社員」はパート・有期労働者として集計しています。

キャリア形成支援とネットワーク構築

東レグループでは、社員がライフイベントと仕事を両立しながら活き活きと働けるよう多様な価値観やキャリア観を共有し、また女性社員が直面している課題を解決していくために、研修会や懇談会を開催しています。研修会や懇談会での議論を通じて広く現場の状況や社員の生の声を知り、現状の課題をひとつずつ解決していくことが、女性活躍推進につながると考え、着実に取り組みを進めています。

女性管理・専門職研修/懇談会の開催

2014年度に東レグループの女性部長層が自主的に企画した「女性管理・専門職研修」を開始し、2024年度までに計8回開催しました。

この研修は「多彩なキャリアやリーダーシップのあり方を学び、人的ネットワークを形成して、お互いに切磋琢磨することが今こそ重要」という女性部長層の思いから企画・開始されたものであり、過去の参加者は、研修を通じて多彩なロールモデルに触れ、大いに刺激を受けてきました。研修には、東レ(株)会長、社長、人事勤労部門長も毎回出席し、参加者に向けたメッセージの発信と対話を行っています。

2024年度には、女性部長層が企画する研修の最終回として、第8回女性管理・専門職研修を実施しました。本研修は女性部長層が企画し、女性社員を部下にもつ男性管理・専門職も参加しました。研修では、東レグループにおける人的資本経営や女性活躍推進のこれまでの取り組みと現状について学び、外部講師による男性育休推進に関する講演を受講しました。また、24チームに分かれて「職場風土改革」や「コミュニケーション活性化」などのテーマに基づく4ヶ月間の自主活動に取り組み、その成果を発表しました。

| 開催日 | 研修/懇談会名 | 概要 |

|---|---|---|

| 2015年2月13日、14日 | 第1回女性管理・専門職研修 | 多様な参加者によるネットワーク構築とキャリア形成支援。元横浜市長・林文子氏(当社勤務経験あり)による講演の実施。 |

| 2016年1月29日、30日 | 第2回女性管理・専門職研修 | ロールモデル事例を活用したキャリアプラン策定と「行動宣言」による実現手段の明確化。人材育成専門講師による講演の実施。 |

| 2016年8月~12月 | 女性懇談会 | 全事業場での開催による管理・専門職未満の女性社員の意見把握と、キャリアや両立に関する率直な意見交換。課題共有と相互啓発の機会の創出。 |

| 2017年2月28日、3月1日 | 第3回女性管理・専門職研修 | 女性懇談会やアンケート結果に基づく現場課題の分析と提言。管理・専門職の課題解決力強化と「行動宣言」の実行状況のフォロー。 |

| 2017年12月~2018年3月 | フォロー懇談会 | 女性懇談会のフォローとして開催。懇談会で抽出されたテーマに関するグループ討議と、各事業場の実態に即した改善策の検討。 |

| 2018年7月13日、14日 | 第4回女性管理・専門職研修 | 男性管理職へのヒアリングと結果分析による多様性推進の課題認識と行動力の強化。アセスメントツールを活用した自己理解とリーダーシップスタイルの把握。 |

| 2019年10月18日、19日 | 第5回女性管理・専門職研修 | 女性部長層による課題抽出と行動計画の立案。登用促進・若手定着・キャリア形成に向けた提言の実施。 |

| 2020年9月3日、4日 | 第6回女性管理・専門職研修 | 女性主査層による第5回研修で設定した三つの課題への取り組み成果と提言の報告。 |

| 2021年11月~12月 | Gコース※1女性社員オンライン懇談会 | 女性課長層のファシリテートによる意見交換とキャリア課題の把握。Gコース女性社員の悩みやモチベーションの源泉の共有。ネットワーク形成を通じた情報不足や不安の解消、キャリア継続への支援と環境整備への貢献。 |

| 2022年7~8月 | 第7回女性管理・専門職研修(オンライン/女性社員を部下にもつ男性管理・専門職も対象) | Gコース女性社員のキャリア不安への対応として、男女管理職による意見交換と行動変容の促進。 |

| 2023年8~9月 | Gコース層女性社員対象懇談会 | 女性管理職による実体験の共有を通じた、ワークとライフ両面の不安緩和とキャリア意識の醸成。 |

| 2023年8~10月 | Gコース女性社員対象動画配信 | 経営層メッセージとeラーニングを通じた、女性活躍推進の方針浸透とキャリア支援の機会提供。 |

- ※1 Gコース:将来の東レグループ経営幹部層もしくは高度専門職を目指すコース。

なお、対面形式での女性管理・専門職研修期間中は、研修センター内に託児スペースを設け、子育て中の対象者も安心して参加できるよう配慮しています。

堀之内常任理事による講評(第5回女性管理・専門職研修/2019年度)

堀之内常任理事による講評(第5回女性管理・専門職研修/2019年度) 集合写真(第5回女性管理・専門職研修/2019年度)

集合写真(第5回女性管理・専門職研修/2019年度)

HCM※2推進活動のスタート

HCMワーキングチームのキックオフミーティング(2024年11月)

HCMワーキングチームのキックオフミーティング(2024年11月)

これまで女性部長層が中心となって現場視点を大切にしながら継続してきた女性活躍推進活動は、当初の目的であった「業務の枠組みにとらわれない女性管理・専門職のネットワーク構築」を達成しました。

しかし、現状の課題としては、女性の活躍推進に留まらず、より対象を広くとらえ、多様な人材がそれぞれの持ち味を発揮し、東レグループというフィールドで能力を最大限発揮しながら、幸福度を高めていくことを目指した取り組みに発展させていく必要があります。

このような状況を踏まえ、専任組織を設置して会社として強力に推進することとし、2024年8月に東レ版DE&I※3活動としてHCM推進活動をスタートさせました。

HCM推進活動では、「女性活躍推進」、「若手人材活躍」、「多様で柔軟な働き方」などをテーマに掲げ、新たに人事勤労部門人材開発・企画部に設置したHCM推進グループが事務局を担当しています。

また、従業員からより多くの意見を吸い上げられるよう、全社から参加希望者を募り、性別、職種、階層などの垣根を越えた多様な属性からなる11名のメンバーによるワーキングチームを立ち上げました。

このワーキングチームでは、各事業場の意見も参考にしながら、①DE&Iに関する理解向上・風土醸成、②生産・技術部署での女性活躍推進、③キャリア相談の強化、④育休取得増加に対する支援策、などの課題に取り組んでいます。

さらに、従業員が自由に意見やアイデアを共有し、新たなことにチャレンジできる企業風土を育てるため、企業風土改革に関する提言も行っています。ワーキングチームの活動を通じて、若手・ミドル層の率直な課題意識や、会社をより良くするための提言を経営層と共有していきます。

- ※2 HCM:Human-Centric Management

- ※3 DE&I:Diversity(多様性), Equity(公正・公平性), Inclusion(包括性)

社内イントラネット 人事勤労なび「しごと・くらし・いきいきと」での事例紹介

社内イントラネット「しごと・くらし・いきいきと」

社内イントラネット「しごと・くらし・いきいきと」東レグループでは、性別を問わず、育児・介護などのライフイベントと仕事との両立事例や、自律的なキャリア形成、学びの事例を社内イントラネットで紹介しています。2016年から事例掲載を開始し、これまでに累計で43件を掲載しており、2024年度は男性の育休取得事例やカムバック採用事例など、4件の体験談を新たに紹介しました。

多様な価値観を持つ社員が会社の制度を活用しながら、自分の持ち味を生かして活躍している事例を紹介することで、性別や年代を問わず、充実した職業生活を送るためのヒントが得られるよう工夫しています。

2024年度の各職場での取り組み事例

名古屋「3C活動」(東レ(株)名古屋事業場)

「国際女性デー」にあわせて開催されたDE&Iと男性育休をテーマとした名古屋事業場独自イベントの参加者

「国際女性デー」にあわせて開催されたDE&Iと男性育休をテーマとした名古屋事業場独自イベントの参加者名古屋事業場では、性別を問わず全社員が働きやすい環境づくりとして、①コミュニケーションの活性化、②女性の活躍支援、③仕事と家庭の両立支援に取り組んでいます。Cheerful(明るい)、Connection(繋がり)、Challenge(挑戦)の頭文字をとって「3C活動」と名付け、さまざまな部署の男女計10名が推進メンバーとなり、社外講師を招いたDE&Iに関するセミナーや女性社員懇談会など各種施策を企画・実行しています。

キャリア座談会を開催(東レ(株)瀬田工場)

キャリア座談会の様子

キャリア座談会の様子転職経験者を含む東レグループ社員男女16名が参加する座談会を開催しました。キャリアプランに悩む若手社員に多様なキャリア形成のあり方を共有することができ、工場内の仲間とキャリアについて話し合える風土づくりにも効果がありました。

障がい者雇用

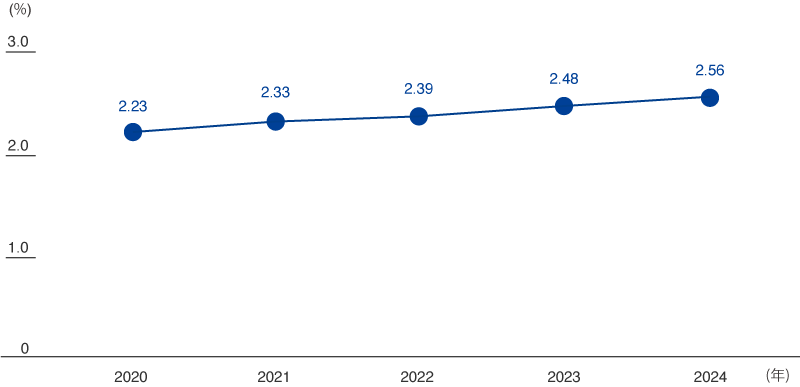

法定障がい者雇用率の達成率(社数・%)

- ■報告対象範囲

- 東レグループ(国内)

- ■目標

- 2024年度 / 100%

実績(2024年度)

52.9%

東レグループでは、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者を採用・雇用しています。職場では、ハード面ではバリアフリー・安全対策を講じ、ソフト面では配置時の教育訓練や、障がいのある社員の意見・要望を反映した職場運営などを通じて、働きやすい環境の整備に取り組んでいます。

2024年度には法定雇用率の引き上げがありましたが、東レ(株)では法定雇用率を達成しました。一方、東レグループ(国内)では、法定雇用率を達成した会社の比率は52.9%にとどまりました。各社で公的機関や人材紹介会社を活用して雇用促進に努めましたが、採用難により法定雇用率を満たせない会社もありました。

今後も、東レ(株)と各社が連携し、積極的に取り組んでいきます。

- ※ 各年とも6月1日時点

再雇用制度

60歳を超える高齢者の活用を図るため、東レ(株)では、2001年度に組合員層の再雇用制度を導入しており、原則として65歳までの希望者全員を再雇用しています(2005年度に再雇用制度の対象を管理・専門職層にも拡大)。就業形態はフルタイム勤務以外に、週3日勤務などのショートタイム勤務を希望することが可能です。

また、近年の高齢者雇用に関する法改正や世間動向などを踏まえ、2024年4月に組合員層再雇用者の賃金水準の引き上げを行っています。

定年後の働き方についてのウェビナーを開催

講演の様子

講演の様子東レグループの従業員向けに、定年後の働き方をテーマとしたウェビナーを開催しました。

(株)東レ経営研究所 DE&I共創部長による説明の後、講師としてお迎えした「ものづくりデザインラボ」代表の野毛氏より、ご自身の実体験をもとに、定年後の働き方や起業経験についてご講演いただきました。

参加者からは、「60歳の定年を迎えるにあたり、大変参考になった」「定年後も仕事にワクワクできることを知り、良い機会になった」など、多くの前向きな声が寄せられました。

外国籍社員の活躍

東レグループでは、国籍や文化の違いを尊重し、多様な価値観を活かす職場づくりを進めています。外国籍社員がその能力を最大限に発揮できるよう、以下のような取り組みを行っています。

- 採用・登用の強化

海外大学卒業者や外国籍の高度専門人材の採用を積極的に進め、研究・開発・生産・営業など多様な部門で活躍の場を広げています。 - 異文化理解研修の実施

異文化コミュニケーションやグローバルマインドセットに関する研修を実施し、相互理解を促進しています。 - 言語・生活支援

外国籍社員向けに日本語教育や生活支援プログラムを提供し、安心して働ける環境を整備しています。 - キャリア形成支援

外国籍社員にも公平な評価・昇進の機会を提供しています。

日本実務研修制度(海外版海外若手研修制度)の実施

東レグループの海外ナショナルスタッフ若手人材を対象に1年~1年半の期間、日本の本社や関係会社で実務を通じて東レ式の仕事の進め方を学ぶ海外版海外若手研修制度を2014年度より実施しています。2024年度はドイツ、中国、ベトナムから新たに11人が来日し、研修を行いました。

関連情報

LGBTQへの配慮

東レグループでは、性的指向や性自認にかかわらず、すべての従業員が尊重され、安心して働ける職場環境の実現を目指し、LGBTQ(性的少数者)に関する取り組みを継続的に進めています。

東レグループは制度面・教育面の両面から理解促進と環境整備を進めており、以下のような取り組みを行っています。

- 社内規程の整備

就業規則や「職場におけるハラスメント防止対策指針」において、性的指向・性自認に関する差別の禁止を明記しています。 - 相談体制の整備

LGBTQに関する悩みや相談に対応する「にじいろ相談窓口」を2017年に設置し、プライバシーに配慮した相談対応を実施しています。 - 啓発活動の実施

人権啓発キャンペーンでのパンフレット配布、eラーニング、社内セミナーなどを通じて、全従業員の理解促進を図っています。

「CSRロードマップ 2025」におけるCSRガイドライン8「人権推進と人材育成」の主な取り組みはこちらをご覧ください。